‘경영주절벽’ 작용…관련 시장 쇠퇴

생애주기별 맞춤형 정책지원도 중요

축산농가의 초고령화가 우리나라 축산업의 미래를 어둡게 만드는 요인으로 작용해 결과적으로 축산기반이 위축될 것이란 지적이다. 따라서 축산농가의 후계인력 육성을 위한 중장기적 전략과 구체적인 실행계획이 필요하다는 의견이 제시됐다.

축산농가의 초고령화가 우리나라 축산업의 미래를 어둡게 만드는 요인으로 작용해 결과적으로 축산기반이 위축될 것이란 지적이다. 따라서 축산농가의 후계인력 육성을 위한 중장기적 전략과 구체적인 실행계획이 필요하다는 의견이 제시됐다.

농협경제연구소가 지난달 25일 배포한 주간브리프에서 축산경제연구실 안상돈 연구위원은 ‘축산농가의 핵심생산 연령층 감소동향과 과제’를 통해 축산농가 후계인력 육성전략과 생애주기별 맞춤형 정책지원의 중요성을 강조했다.

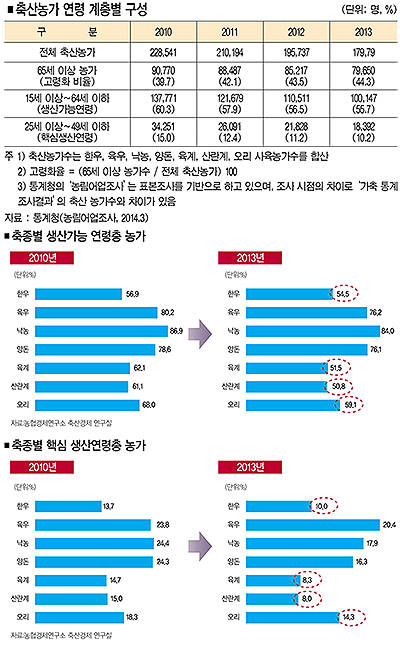

안 연구위원은 축산분야의 초고령사회화와 축산농가의 ‘핵심생산연령층’의 감소로 축산업의 미래에 대한 전망이 불투명하다고 지적했다. 통계청과 OECD는 경제활동인구 중 15세 이상∼64세 이하 연령층을 생산가능 연령인구로 구분하고 그중 경제활동이 가장 활발한 25세 이상∼49세 이하를 핵심생산인구로 분류하고 있다.

그런데 통계청의 ‘2013년 농림어업조사결과’를 보면 축산분야의 고령화율은 44.3%로 이미 초고령사회로 진입하고 있다. 축산분야 고령화율은 2013년 전체 인구 고령화율 12.2%보다 3.6배 이상 높고 농업분야의 고령화율 36.8%보다도 1.2배 높다.

전체 축산농가 중 생산가능연령층(15세 이상∼64세 이하)의 비중은 2010년 60.3%에서 2013년 55.7%로 4.6%p 감소했다. 핵심생산연령층(25세 이상∼49세 이하) 비중은 2010년 15%에서 2013년 10.2%로 4.8%p 줄었다.

축종별로는 산란계, 육계, 한우, 오리 4개 축종의 생산가능연령층 비중이 다른 축종에 비해 낮게 나타나 생산기반 위축시기가 빨라질 수 있을 것으로 우려됐다. 생산가능연령층 비율은 낙농(84.0%), 육우(76.2%), 양돈(76.1%), 오리(59.1%), 한우(54.5%), 육계(51.5%), 산란계(50.8%) 순으로 나타났다.

역시 산란계, 육계, 한우, 오리 4개 축종은 핵심생산연령층 비중도 15% 이하로 나타나 상대적으로 다른 축종에 비해 열악한 상황으로 분석됐다. 핵심생산연령층 농가비율은 육우(20.4%), 낙농(17.9%), 양돈(16.3%), 오리(14.3%), 한우(10.0%), 육계(8.3%), 산란계(8.0%) 순이었다.

축산농가의 생산가능연령층과 핵심생산연령층 비중 감소는 생산기반 위축과 더불어 축산관련산업의 불가피한 재편을 불러올 것이란 전망이다. 핵심생산연령층 농가의 비중 감소는 축산분야의 ‘경영주절벽’으로 작용할 것이란 설명이다. ‘경영주절벽’은 핵심생산계층이 급감하면서 생산과 관련시장이 위축되는 현상이다.

따라서 축산농가의 생산가능연령층과 핵심생산연령층의 비중 감소에 따른 공급측면의 충격을 최소화하는 노력을 지금부터 기울여야 한다는 것이 안상돈 연구위원의 의견이다. 안 연구위원은 축산농가의 초고령사회 진입에 따른 영농 승계자, 후계자 육성을 위한 중장기적인 전략과 구체적인 실행계획이 필요하다고 강조했다. 특히 축산농가의 생애주기별 맞춤형 정책지원을 통해 핵심생산농가의 규모화와 전문화를 유도해야 한다는 의견을 제시했다.